Pemanfaatan Big Data Dalam Memahami Persepsi Publik: Studi Kasus Visi Misi Walikota Magelang

Oleh: Ratna Haryanti (Setda Kota Magelang)

Penggunaan teknologi data besar dalam pemerintahan daerah saat ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Para pemangku kebijakan dan akademisi terlalu mudah menerima klaim bahwa teknologi ini lebih unggul tanpa melakukan evaluasi yang mendalam (Edler et al. 2023). Para pemangku kebijakan berasumsi bahwa data dalam jumlah besar otomatis menghasilkan analisis yang lebih baik dan kebijakan yang lebih efektif, padahal asumsi ini belum pernah dibuktikan dalam konteks politik lokal Indonesia (Tamascelli et al. 2024). Analisis sentimen media sosial sering diklaim dapat mengukur pendapat masyarakat secara demokratis, namun metode ini memiliki kelemahan serius (Rizky and Alrasyid 2025). Media sosial bukanlah ruang yang netral, tetapi didominasi kelompok tertentu dengan bias demografis, ekonomi, dan ideologis yang jelas (Moe 2024). Penelitian sebelumnya tentang data besar dalam pemerintahan daerah Indonesia umumnya hanya bersifat deskriptif dan mendukung teknologi tersebut (Sirait 2016; Pramana et al., 2017; Riwukore et al. (2021). Sebagian besar studi ini gagal melihat kesenjangan antara teori dan kenyataan karena terlalu optimis terhadap teknologi dan mengabaikan faktor politik ekonomi serta struktur kekuasaan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Hal ini menciptakan dua kesenjangan penelitian penting. Pertama, kurangnya pemahaman kritis tentang dampak negatif teknologi data besar terhadap demokrasi lokal. Kedua, minimnya analisis kritis terhadap bias algoritma dalam memproses sentimen bahasa Indonesia. Algoritma yang dibuat berdasarkan bahasa Inggris atau Eropa sering tidak memahami nuansa, ironi, sarkasme, dan bahasa kiasan dalam bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi baru. Pertama, menggunakan perspektif kritis yang mempertanyakan dasar-dasar analisis sentimen sebagai alat evaluasi kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang langsung menerima keunggulan teknologi data besar, penelitian ini mempertanyakan asumsi bahwa teknologi itu netral dan data digital dapat mewakili masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi masalah dan kontradiksi dalam penggunaan teknologi data besar untuk pemerintahan. Kedua, menggabungkan analisis sentimen dengan visualisasi kata untuk melihat bagaimana diskusi politik lokal terpengaruh oleh isu politik nasional. Penelitian ini membuktikan bahwa pendapat terhadap pemimpin daerah tidak bisa dipisahkan dari polarisasi politik nasional, sehingga mengurangi keakuratan analisis sentimen untuk mengevaluasi kebijakan lokal. Ketiga, mengkritik secara sistematis cara analisis sentimen menyederhanakan emosi. Preferensi politik yang rumit dipaksa masuk ke dalam kategori emosi sederhana yang tidak mampu menangkap cara berpikir rasional dan perhitungan strategis masyarakat dalam menilai kebijakan publik.

Penggunaan teknologi big data dalam pemerintahan daerah menciptakan anggapan bahwa pendekatan berbasis data selalu lebih baik dalam membuat keputusan publik. Edler et al. (2023) mengemukakan konsep teknologi sovereignty sebagai kerangka baru dalam governance, tetapi kerangka ini masih bias positivistik dan mengabaikan kompleksitas politik lokal. Para pengguna teknologi ini berasumsi bahwa data besar otomatis menghasilkan analisis yang lebih baik dan kebijakan yang lebih efektif. Namun, asumsi ini belum pernah dibuktikan dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik unik. Tamascelli et al. (2024) menunjukkan bahwa machine learning memiliki potensi luas, tetapi perlu evaluasi kritis terhadap asumsi dasarnya. Sayangnya, paradigma ini mengabaikan faktor politik ekonomi dan struktur kekuasaan yang sebenarnya menentukan keberhasilan teknologi dalam pemerintahan.

Penelitian sebelumnya tentang big data dalam pemerintahan Indonesia menunjukkan kesenjangan besar antara teori dan kenyataan. Sirait (2016) menemukan banyak tantangan teknis dan institusional dalam implementasi big data di pemerintahan Indonesia. Pramana et al. (2017) membahas potensi big data untuk statistik resmi Indonesia, tetapi analisis mereka terlalu ideal dan mengabaikan hambatan struktural yang nyata. Riwukore et al. (2021) mengkaji implementasi Satu Data Indonesia di BPS Nusa Tenggara Timur dan menemukan masalah koordinasi antar lembaga dan standardisasi data sebagai kendala utama. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan dan mendukung teknologi tanpa melihat secara kritis kesenjangan antara harapan dan kemampuan institusi untuk menerapkannya secara efektif.

Penelitian ini menggunakan analisis sentimen dengan kesadaran penuh terhadap keterbatasan metodologisnya. Tujuannya bukan untuk memvalidasi keunggulan teknologi data besar, tetapi untuk mengekspos kontradiksi dalam klaim tentang akurasi dan representativitas analisis sentimen. Data dikumpulkan melalui penambangan data dari platform media sosial X dengan kata kunci "Visi Misi Walikota Magelang", kemudian diproses menggunakan aplikasi Orange untuk menghasilkan klasifikasi sentimen dan visualisasi awan kata. Proses analisis data meliputi beberapa tahapan: pembersihan teks dari gangguan teknis, tokenisasi untuk memecah teks menjadi unit analisis, ekstraksi fitur linguistik, penerapan model pembelajaran mesin untuk klasifikasi sentimen, dan visualisasi hasil dalam bentuk diagram proporsi dan awan kata (Hakim 2021). Setiap tahapan mengandung asumsi metodologis yang berpotensi menimbulkan bias, mulai dari definisi kategori sentimen hingga interpretasi visualisasi awan kata. Kritik metodologis utama dalam penelitian ini adalah bahwa analisis sentimen berbasis pembelajaran mesin mengandung reduksionisme yang berbahaya. Kompleksitas pemikiran politik masyarakat direduksi menjadi enam kategori emosi sederhana: kegembiraan, kesedihan, kemarahan, keterkejutan, ketakutan, dan kejijikan. Reduksionisme ini tidak hanya metodologis, tetapi juga ideologis karena mengasumsikan bahwa politik hanya urusan emosi, bukan kalkulasi rasional tentang kepentingan dan nilai-nilai. Analisis awan kata yang mengidentifikasi frekuensi kemunculan kata dalam diskusi publik juga bermasalah karena mengasumsikan bahwa frekuensi sama dengan relevansi. Dalam konteks politik, isu yang paling sering dibicarakan belum tentu yang paling penting. Sebaliknya, isu-isu fundamental yang memerlukan perhatian serius justru sering tidak menarik perhatian publik karena sifatnya yang teknis dan berjangka panjang.

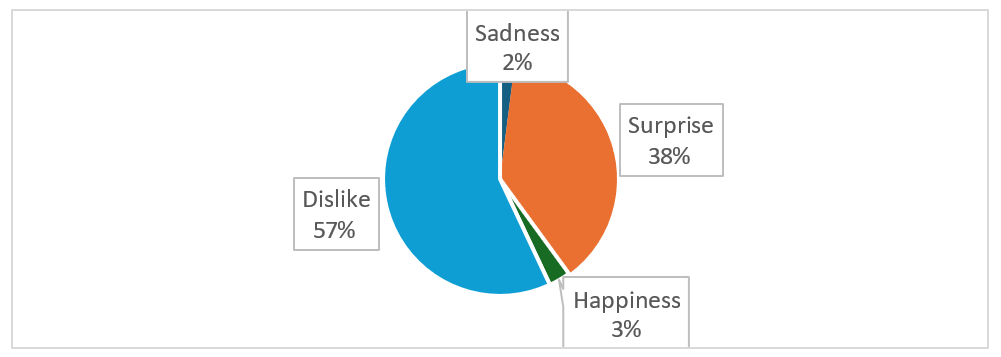

Temuan penelitian menunjukkan dominasi sentimen ketidaksukaan sebesar 56,76 persen, diikuti keterkejutan 37,84 persen, sementara sentimen positif kegembiraan hanya 2,70 persen. Angka-angka ini, jika diinterpretasikan secara naif, akan mengarah pada kesimpulan bahwa masyarakat Magelang menolak visi misi walikota terpilih. Namun, interpretasi yang lebih kritis mengungkapkan bahwa temuan ini sebenarnya mencerminkan bias struktural dalam platform media sosial dan keterbatasan algoritma klasifikasi sentimen.

Gambar 1. Proporsi Sentimen Percakapan Publik Mengenai Visi Misi Walikota Magelang Sumber: X. Dianalisis oleh penulis, 2025.

Gambar 1. Proporsi Sentimen Percakapan Publik Mengenai Visi Misi Walikota Magelang Sumber: X. Dianalisis oleh penulis, 2025.

Tingginya sentimen ketidaksukaan dalam analisis perlu dipahami sebagai cerminan karakteristik pengguna platform X yang cenderung lebih kritis dan vokal dalam menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Fenomena ini tidak mencerminkan preferensi politik masyarakat secara keseluruhan, melainkan menunjukkan bias partisipasi dalam ruang digital. Kelompok masyarakat yang puas atau netral terhadap kebijakan pemerintah cenderung tidak termotivasi berpartisipasi dalam diskusi politik online. Akibatnya, suara kritis menjadi over-representasi dalam data yang dikumpulkan. Masalah yang lebih serius adalah algoritma klasifikasi sentimen sering salah menginterpretasikan kritik konstruktif sebagai sentimen negatif. Kritik yang disampaikan dengan nada serius atau skeptis terhadap janji politik dapat diklasifikasikan sebagai ketidaksukaan, padahal sebenarnya mencerminkan sikap demokratis yang sehat. Hal ini mengungkapkan bias ideologis dalam algoritma yang menganggap sikap positif terhadap pemerintah sebagai hal yang normal, sementara kritik dianggap sebagai penyimpangan.

Gambar 2. Word Cloud Sentimen Percakapan Publik Mengenai Visi Misi Walikota Magelang Sumber: X. Dianalisis oleh penulis, 2025.

Gambar 2. Word Cloud Sentimen Percakapan Publik Mengenai Visi Misi Walikota Magelang Sumber: X. Dianalisis oleh penulis, 2025.

Visualisasi awan kata mengungkapkan bahwa diskusi tentang visi misi walikota terkontaminasi oleh terminologi konflik politik: "demo", "polresta", "aksi", "massa", "chaos", "kekerasan", "represi", dan "penggerebekan". Kemunculan kata-kata ini menunjukkan bahwa diskusi publik tentang kepemimpinan daerah tidak dapat dipisahkan dari konteks politik nasional yang penuh konflik dan polarisasi. Temuan ini mengekspos kegagalan mendasar dari asumsi otonomi politik lokal di era digital. Visi misi walikota, yang seharusnya dievaluasi berdasarkan relevansinya terhadap masalah lokal spesifik, justru terdistorsi oleh narasi politik nasional yang tidak relevan dengan konteks pembangunan Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, bukannya menjadi ruang deliberasi demokratis, justru menjadi arena reproduksi konflik politik yang tidak produktif.

Kehadiran kata-kata seperti "indonesia", "negara", "strategis", dan "barengwarga" dalam awan kata menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu memisahkan isu lokal dari isu nasional. Ketidakmampuan ini bukanlah kekurangan intelektual masyarakat, melainkan hasil dari dominasi wacana politik nasional dalam ruang publik digital. Media sosial, yang dikuasai algoritma yang memprioritaskan konten viral dan kontroversial, cenderung memperkuat isu-isu konfliktual daripada substantif. Minimnya kemunculan kata-kata yang berkaitan dengan tujuh masalah prioritas Kota Magelang dalam awan kata mengungkapkan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara wacana publik digital dengan kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya. Isu-isu seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, perbaikan tata kelola keuangan, pengurangan ketimpangan, pembangunan infrastruktur, penataan kawasan kumuh, penyediaan ruang terbuka hijau, dan penguatan ketahanan daerah tidak muncul dalam diskusi publik karena sifatnya yang teknis dan tidak sensasional.

Tingginya sentimen keterkejutan (37,84 persen) dapat diartikan sebagai tanda ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan atau inovasi dalam kepemimpinan daerah. Namun, interpretasi ini mengabaikan kemungkinan bahwa keterkejutan lebih disebabkan oleh buruknya komunikasi politik daripada masalah dalam substansi visi misi. Keterkejutan dapat mencerminkan kegagalan elit politik dalam membangun komunikasi yang efektif dengan konstituennya. Tidak adanya sentimen kemarahan dan ketakutan (0,00 persen) dalam temuan penelitian justru mengungkapkan keterbatasan algoritma klasifikasi sentimen dalam memahami kompleksitas emosi politik. Dalam bahasa Indonesia, ekspresi kemarahan dan ketakutan terhadap pemerintah sering disampaikan melalui bahasa tidak langsung, menggunakan sindiran, metafora, atau referensi budaya yang tidak dapat dipahami oleh algoritma yang dikembangkan berdasarkan korpus bahasa Barat.

Rendahnya sentimen kegembiraan (2,70 persen) tidak dapat langsung diartikan sebagai tanda kegagalan komunikasi politik. Dalam budaya politik Indonesia, ekspresi kegembiraan terhadap pemimpin politik sering dianggap tidak pantas atau bahkan mencurigakan, sehingga masyarakat cenderung menggunakan bahasa yang lebih hati-hati dalam merespons janji-janji politik. Analisis kritis terhadap temuan ini mengungkapkan bahwa analisis sentimen berbasis media sosial tidak hanya tidak akurat, tetapi juga berpotensi menyesatkan dalam konteks evaluasi kebijakan publik. Dominasi sentimen negatif dalam data digital tidak mencerminkan penolakan masyarakat terhadap visi misi walikota, melainkan bias struktural dalam representasi digital dan keterbatasan algoritma dalam memahami kompleksitas budaya politik lokal.

Implikasi yang lebih serius dari temuan ini adalah bahwa penggunaan analisis sentimen sebagai basis legitimasi kebijakan dapat menghasilkan distorsi demokratis. Pemerintah yang terlalu responsif terhadap sentimen media sosial berisiko mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat yang tidak terwakili dalam ruang digital, sekaligus terjebak dalam pemerintahan reaktif yang mengutamakan popularitas jangka pendek daripada efektivitas jangka panjang. Kasus Kota Magelang menunjukkan bagaimana antusiasme berlebihan terhadap teknologi data besar dapat mengalihkan perhatian dari penyelesaian masalah struktural yang mendesak. Alih-alih fokus pada strategi konkret untuk meningkatkan IPM, memperbaiki tata kelola keuangan, atau mengurangi ketimpangan, energi politik justru tersita untuk merespons sentimen digital yang berubah- ubah dan tidak representatif.

Penelitian ini menyoroti tantangan penerapan teknologi data besar dalam pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya melalui analisis sentimen media sosial. Meski berpotensi mendukung demokratisasi dan transparansi, pendekatan ini masih terbatas dalam menangkap kompleksitas politik karena cenderung menyederhanakan preferensi masyarakat menjadi kategori emosi. Kasus visi misi Walikota Magelang menunjukkan dominasi emosi negatif serta tercampurnya isu lokal dengan politik nasional, sehingga fokus pada masalah prioritas daerah menjadi berkurang. Selain itu, dominasi suara kelompok yang aktif di media sosial berisiko mengurangi inklusivitas demokrasi karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang digital.

Kota Magelang memerlukan pendekatan evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dengan memadukan metode representatif seperti survei, forum warga, dan indikator kinerja objektif. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang beragam dapat terakomodasi sekaligus mendukung kebijakan berbasis bukti dalam menyelesaikan permasalahan utama, antara lain rendahnya IPM, tata kelola keuangan, ketimpangan pendapatan, keterbatasan infrastruktur, kawasan kumuh, ruang hijau, dan ketahanan daerah. Analisis sentimen tetap dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap, asalkan disertai pemahaman yang kritis terhadap keterbatasannya.